《細胞》雜誌:新研究揭示人類大腦進化的基因組調控機製

(神秘的地球uux.cn報道)據中國科學院昆明動物研究所(比較基因組學學科組):人類大腦起源於漫長的生命進化過程,其最顯著的改變是大腦的認知功能,反映在腦容量的顯著擴大和腦結構的高度精細化。人類進化過程中,哪些遺傳改變造就了人類大腦是國際科學界長期力圖解決的科學問題。

所有器官包括大腦的形成都是通過發育過程來實現的。人類獨特的腦發育模式源於在進化過程中基因組不斷積累的功能性突變。然而,由於物種間存在數以百萬計的序列差異,而其中隻有少數的關鍵差異才具有重要的功能效應,如何將基因組中的關鍵序列差異與腦發育的調控改變之間建立因果聯係並解析其中的分子調控機製是頗具挑戰的課題。靈長類動物作為生物學和醫學研究模型已有近百年的曆史。獼猴與人類具有較近的親緣關係,在人類大腦的起源、發育機製和腦疾病的研究中,獼猴是最理想的動物模型。

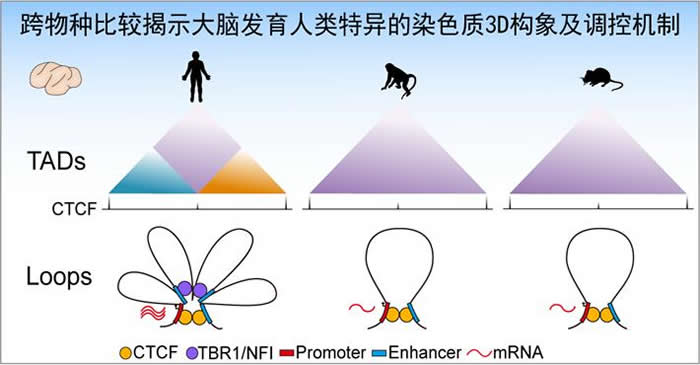

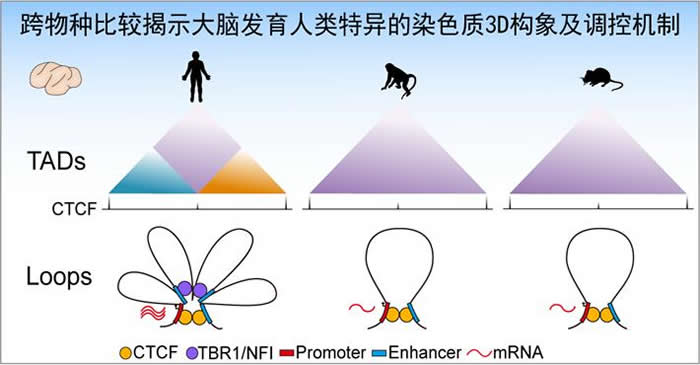

哺乳動物包括人類的基因組通常長約2米,折疊在僅有10微米的細胞核中。基因組在細胞核的三維空間中是有序折疊的。這樣的有序折疊對發育過程中細胞的增殖和有序分化是至關重要的。全基因組染色質空間構象捕獲(簡稱Hi-C)等最新高通量組學技術的開發為精細解析大腦發育過程中基因組的三維組織方式和分子調控機製提供了強大的工具。在該研究中,研究人員通過學科交叉合作開展了跨物種腦發育3D基因組的研究。首先,利用Hi-C技術構建了中國獼猴胎腦神經發育高峰期的高分辨3D基因組圖譜。這是目前包括人類在內的靈長類大腦分辨率最高的3D基因組圖譜,達到了1.5kb的分辨率,可以高精度地解析腦發育中基因組的空間組織方式。同時,還解析了獼猴胎腦的轉錄組圖譜、染色質開放區圖譜以及染色質錨定蛋白CTCF的分布圖譜。綜合這些獼猴胎腦的多組學圖譜數據,研究人員首次構建了獼猴胎腦發育的染色質精細空間構象,鑒定了包括染色質區室、染色質拓撲結構域(簡稱TAD)以及染色質環(簡稱Loop)等不同尺度的染色質構象,以及基因組在大腦發育中發揮重要作用的調控元件(如增強子、啟動子等)。

通過與已發表的公共數據整合,研究人員接著進行了跨物種3D基因組的比較(人類、獼猴和小鼠),該研究發現了數量眾多的人類特異染色質結構,包括499個人類特異TADs和1266個人類特異Loops。這些人類特異Loops顯著富集增強子-增強子互作的調控模式,提示大腦發育在人類祖先中進化出更為精細的轉錄調控網絡。重要的是,通過整合分析人腦發育的單細胞表達譜數據,發現這些人類特異Loops調控的基因在胎腦的SP(subplate)層顯著表達,由此推測人類特異Loops對SP層的人類特異發育模式可能發揮重要作用。胎腦SP層是腦發育早期神經環路及神經可塑性形成的重要腦層,在人類進化過程中SP層出現了顯著的擴張,其厚度可以達到皮層厚度的4倍左右。但由於在胎兒出生以後,該腦層逐漸消失,人們對其形成機製和功能了解較少。該研究結果首次為SP層在人類特異腦結構的發育和形成中的重要作用提供了證據。

此外,研究人員還發現基因組中很多人類特異突變(包括點突變和結構變異等)位於TAD邊界區和Loop錨定區,可能導致在人類大腦發育中產生新的轉錄因子結合位點,並形成人類特異的染色質高級結構。例如,SP層特異表達的EPHA7基因是大腦發育中神經細胞分化的關鍵基因之一,該基因的上遊存在多個人類特異序列突變,可能導致人類特異增強子的出現和人類特異Loop的形成。通過增強子敲除實驗,研究人員證實了EPHA7的人類特異調控網絡,幹擾其功能會影響神經細胞分化的進程。

這一研究成果首次產生了非人靈長類動物的高精度三維基因組學圖譜資源,並利用大腦三維基因組的跨物種多組學分析,發現了人類特異的染色質結構和腦發育調控元件,為闡明人類大腦發育的進化機製提供了新思路和證據。研究論文於2021年1月27日在線發表在國際頂尖學術期刊《細胞》。文章網絡鏈接:3D Genome of macaque fetal brain reveals evolutionary innovations during primate corticogenesis: Cell。羅鑫副研究員(昆明動物所)、劉玉婷(北京大學博士研究生)和黨大昌(數學院博士研究生)為論文的共同第一作者,宿兵研究員、李程研究員和張世華研究員為論文的共同通訊作者。北京大學孫育傑教授對成像實驗提供了寶貴建議。該研究得到中國科學院、國家自然科學基金委、科技部和雲南省相關基金項目的資助。

該項研究工作依托昆明動物研究所承擔建設的“模式動物表型與遺傳研究國家重大科技基礎設施(靈長類)”開展。該設施將對靈長類動物表型與遺傳型進行係統研究,連續、快速、精準、標準化、規模化和自動化地獲取信息與分析,客觀描述、深入解析生命現象變化中的表型與內在的遺傳關係,對解碼生命,普惠健康具有潛在重要意義。

(责任编辑:影視)